【2021年1月 追記】\autoref にはここに書いたもの以外にも欠点がいくつかある。代替方法を \autorefの欠点と代替 に書いたので、そちらも参照して欲しい。

投稿者「mod_poppo」のアーカイブ

\mathfrak と打つのがだるい

数学の一部の分野では、フラクトゥールが多用される。数式中でフラクトゥールな文字をLaTeXで書く際は \mathfrak{a} とか書くわけだが、たくさん出てくると入力するのがだるい。

短い名前をつける

幸い、LaTeXにはマクロ機能があるので、 \mathfrak のコマンド名が長いと思ったら、短い名前を与えてやれば良い。

\newcommand\mf{\mathfrak}

\mf{a} % → \mathfrak{a} になる

\mf a % → 上に同じ。コマンドの引数が1文字の場合は { } を省略できる個々の文字にコマンドを割り当てるという手もある。

\newcommand\a{\mathfrak{a}}

\a % → \mathfrak{a} になる…はずが、しかし、 \a という名前のコマンドは LaTeX によってすでに定義されているようで、 \newcommand でエラーが出る。\renewcommand を使えば定義を上書きできるが、副作用が怖い。

別の名前を試してみよう。

\newcommand\aa{\mathfrak{aa}}

\aa % → \mathfrak{a} になる…はずが、しかし、\aa という名前のコマンドも LaTeX によってすでに定義されているのであった。

このように、「短い名前をつける」という戦略は「名前の衝突」によって阻まれる可能性がある。\renewcommand や、TeX primitive の \def によって上書きすることはできるが、既存のコマンドの不具合(副作用)を引き起こす可能性は否定できない。

ただ、上書きするスコープを限定してやれば、副作用を引き起こす可能性は小さくできるかもしれない。

{ % スコープを作る

\renewcommand\aa{\mathfrak{a}}

$\aa$ % → \mathfrak{a} になる

} % スコープを閉じる

\aa % → 元の意味(å)になる

\begin{center} % \begin{} 〜 \end{} は一つのスコープになる

\renewcommand\aa{\mathfrak{a}}

$\aa$ % → \mathfrak{a} になる

\end{center}

\aa % → 元の意味(å)になる毎回 \renewcommand\aa{\mathfrak{a}} と打つのが面倒だったら、これもマクロにすると良いだろう。

\newcommand\UseMathFrak{%

\renewcommand\aa{\mathfrak{a}}%

}

{ % スコープを作る

\UseMathFrak

$\aa$ % → \mathfrak{a} になる

} % スコープを閉じる

\aa % → 元の意味(å)になる

\begin{center} % \begin{} 〜 \end{} は一つのスコープになる

\UseMathFrak

$\aa$ % → \mathfrak{a} になる

\end{center}

\aa % → 元の意味(å)になる短い名前をつける(亜種)

普通のコマンド名はバックスラッシュ \ から始まるが、コマンド名として使えるものはこれだけではない。TeX 標準では、半角チルダ ~ を単独で(バックスラッシュなしに)コマンド名として使うことができる。

知っての通り、半角チルダ ~ は標準では「改行しない空白」という意味を持つが、そこは\renewcommand で上書きしてやる。

\renewcommand~{\mathfrak}

~a % → \mathfrak a と等価既存のコマンドを上書きすると副作用が怖い、とか、元のコマンドが使えなくなる、という場合は、スコープの中で \renewcommand することによって影響範囲を小さくできる。

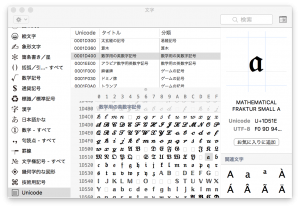

Unicode の文字を使う

Unicode には、様々な字体の「数式用アルファベット」が用意されている。その中には、フラクトゥールもある。これらを LaTeX ソース中に直接記述すれば、\mathfrak といちいち書かなくても良くなるのではないか。

unicode-math パッケージを使うと、 Unicode の数式用アルファベットで書いたものを LaTeX の \mathfrak 等で書いたものと等価にしてくれる。

ただし、 unicode-math パッケージを使うには LuaTeX か XeTeX が必要である(e-upTeX や pdfTeXでは使えない)。

注意点として、 unicode-math を使うと Unicode の数式用アルファベットのカテゴリーコードが変わるようだ。unicode-math を使わなければカテゴリーコード11 (letter) だが、unicode-math を使うとカテゴリーコード12 (other) になる。どう影響するかというと、 例えば

𝔞\to𝔟 % ← \to の後に空白がない

と書いた時に、 unicode-math を使わないと「文字 “𝔞”」「コマンド名 “\to𝔟”」として解釈されるのが、 unicode-math を使うと「文字 “𝔞”」「コマンド名 “\to”」「文字 “𝔟”」として解釈されるようになる。普通は前者の挙動の方が望まれるとは思うが。

unicode-math を使わない(使えない)場合、 Unicode の数式用アルファベットのカテゴリーコードを13 (active) にしてマクロを定義するという手がある。

\catcode`𝔞=\active % “𝔞” という文字を単独でコマンド名として使えるようにする

\newcommand{𝔞}{\mathfrak{a}}

𝔞 % → \mathfrak{a} に展開される

いずれにせよ、TeX エンジンの側で Unicode に対応している必要がある。

Unicode の数式用アルファベットを使う方法ならば、「短い名前をつける」方法にあった「コマンド名がかぶる」という問題は存在しない。ただし、デメリットとして、 Unicode の数式用アルファベットを入力するのは面倒くさいということが挙げられる。

結論

エディター側で入力支援的なものが欲しい。

Windows で JDK のインストール先を取得

Windows に JDK を入れた時のインスートル先のディレクトリというのは、バージョンによって変わる。これを機械的に取得したい。

環境変数の類は設定されない(公式のマニュアルに、手動で設定する方法が書かれてるくらいだし)ようだが、レジストリを見ればパスを取得できる。

Stack Overflow の質問には reg コマンドを使った回答が付いているが、Windows の場合こういうのはバッチファイルで書くよりも WSH を使った方が文字列処理等がすっきりするだろう。

というわけで書いてみた。

var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");

var JDKKey = "HKLM\\SOFTWARE\\JavaSoft\\Java Development Kit\\";

var CurrentVersion = WshShell.RegRead(JDKKey + "CurrentVersion");

var JavaHome = WshShell.RegRead(JDKKey + CurrentVersion + "\\JavaHome");

var JDKBin = JavaHome + "\\bin";

WScript.Echo(JDKBin);

このファイルを例えば showjdkpath.js という名前で保存して、 CScript /nologo showjdkpath.js と実行すれば、標準出力に javac の場所が出てくる。

Haxe の正規表現のターゲット環境による違い

Haxe で正規表現を使う際には、次のような問題点がある。

- ターゲット環境によって正規表現の細かい文法が違う。

- ターゲット環境によっては、Unicode の code point 単位ではなく、 UTF-16 の code unit 単位で正規表現のマッチングを行うものがある。JavaScript とか JavaScript とか ECMAScript 5 とか

- この場合、

[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]というようなパターンを書くなどして、サロゲートペアを自前で処理しないといけない。

- この場合、

また、Haxe に限らなくても、文字列で正規表現のパターンを記述するのには、次のような問題点がある。

- 複雑な正規表現を文字列の形で直接ソースコードに書くのは、コードの読みやすさ的によろしくない。

- 正規表現の文字列を動的に構築する場合も考えると、いろいろカオスになりそう。

そこで、正規表現のパターン文字列を構築する Haxe のライブラリを作ることを考える。ライブラリ側で環境の違いも吸収することにすれば良い。 続きを読む

Haxe を触ってみた感想

Haxe とは、プログラミング言語である。公式サイト

ちょっとだけ使ってみたので、感じたことを書きなぐっておく。

特徴

複数の言語にコンパイルできる(ターゲット一覧):

- Flash (bytecode) / ActionScript

- 言語仕様は ActionScript の影響を色濃く受けているっぽい

- JavaScript

- PHP

- Java, C#, C++ などの静的言語

- 他

良いところ

- 代数的データ型(enum)とパターンマッチ(switch 式/文)がある。

- Haskell で言うところの newtype みたいなやつ(abstract)がある。

- インライン関数がある。

- 実行時コストを気にすることなく another level of indirection を導入できる。

- 条件コンパイルと併用するといい感じに環境の違いを吸収できそう。

- マクロがある。

- 実際どの程度強力かは、あまり使い込んでいないので何とも…。

悪いところ

- Java のように、すべての関数をクラスの中に書かないといけない。main 関数はどこかのクラスの static 関数で定義する。

- Java のようにと言うか、直接的には ActionScript から受け継いだ仕様っぽい。

- 型クラスや deriving がない。

- 代数的データ型を

==で比較できないのが地味に辛い(Haskell ならderiving Eqをやっておけば==で比較できる)。Type.enumEq は、中に enum じゃない物が入っていた場合==で比較してしまうみたいなので、オブジェクトへの参照を含む enum どうしの比較が辛いことになる。 - null の扱いがイマイチ。動的ターゲットと静的ターゲットによって微妙に違う。

- Option<T> 型と Null<T> 型のどちらを使うか迷う。

- NonNull<T> みたいなものが欲しい。

- 標準ライブラリの細かい仕様が、ターゲットに依存する場合がある。具体的には正規表現の EReg。

- Write once, debug everywhere と言う感じ。

- ターゲット依存の挙動を排除するために標準ライブラリの実装を肥大化させるか、ターゲット依存の挙動を許して標準ライブラリの実装をスリムにするかのトレードオフなので、やむを得ない面はある。

- 条件コンパイル(

#if〜#elseif〜#else〜#end)が使えるので、適宜切り分けるべし。

- 簡単なデータ型を作る時に、クラス型か anonymous struct 型か(enum 型か)悩む。

- Static extension を使えば、 anonyomous struct 型や enum 型にもメソッドを追加できる。

- 構築方法が

new Hoge(33, 4)/{foo: 33, bar: 4}/Hoge(33, 4)という風に違うが、 abstract を使えば吸収できそう(全部new Hogeの形で構築できるようになる、はず)。 - 静的言語がターゲットの場合、 anonymous struct 型は効率が悪そうに見えるので避けるべきかもしれない。

- 一方、 JavaScript がターゲットだとクラスよりも anonymous struct の方が良いのか…?と思ったり。

各ターゲットに関して

- JavaScript

- 等値比較を

===ではなく==でやっているのがイケてない。null/undefinedとの比較ならともかく、数値とか文字列とかは===で良くないか。

- 等値比較を

- C++

- 動的言語って感じのソースコードを吐き出す。

- クラスのメタデータ満載。名前(文字列)によるフィールドへのアクセスとか。

- Structural subtyping や(C++ ではなく Haxe の)RTTI を使わない場合にこいつらを抑制する手段はないのか。

- 行番号やスタックの変数の情報と思われるもの(

HX_STACK_LINE,HX_STACK_VAR)はコンパイルオプションの-no-debugで抑制できる。 Null<Int>がDynamicになってる。- 全体的に、もっと静的言語っぽいソースコードを吐き出す余地はあると思う。

- 動的言語って感じのソースコードを吐き出す。

まあ、手書きのコードには敵わないにせよ、知らないターゲット言語でも「とりあえず動く」ものを吐き出せるというのはすごいと思う(null の扱いの違いや正規表現の非互換に目をつぶれば)。

Visual C++ での C99 complex

最近のVisual C++ではC99もある程度サポートしているらしい。

- C99 library support in Visual Studio 2013 | Visual C++ Team Blog

- C++11/14/17 Features In VS 2015 RTM | Visual C++ Team Blog

- “Our C99 Standard Library implementation is complete, except for …” という記述がある。

上記ブログによると、 complex.h の関数もサポートしているらしい。しかし、コンパイラーは _Complex 型をサポートしていない。_Complex 型をサポートしていないのに、 complex.h の関数をサポートしているとはどういうことか。一体、 complex.h の関数は何を受け取って何を返すのか。

確認のため、次のような簡単な C++ のプログラムを書いてみた。 続きを読む

wxWidgets をビルドする

wxWidgets とは、C++で作られたクロスプラットフォームGUIツールキットである。Windows, OS X, GTK+ などに対応している。商用版のある Q なんとかと比べて見劣りするとか言うんじゃないぞ

入手

開発中の最新版を入手しよう。wxWidgets のリポジトリは、現在 GitHub でホストされている。(ただし、Issue の管理は GitHub ではなく wxWidgets Trac を使っている。GitHub でのプルリクはできる)

C言語でなんちゃって2進数リテラル

こういうビットマップ(1ピクセルにつき1ビット)を、整数の配列としてC言語のソースコード中に埋め込みたい:

□□□□□ ■■■■■ □■□■□ □■□■□ ■□□■■ □□□□□

2進数リテラルがあればそれを使うという手があるが、残念ながらC言語には2進数リテラルがない(ちなみに、C++にはC++14から2進数リテラルが入った。また、独自拡張で2進数リテラルが使えるコンパイラーもある)。

というわけで、自分で作ることにした。要件としては

- コンパイル時定数となる

- 桁を空白で区切れる

がある。 続きを読む

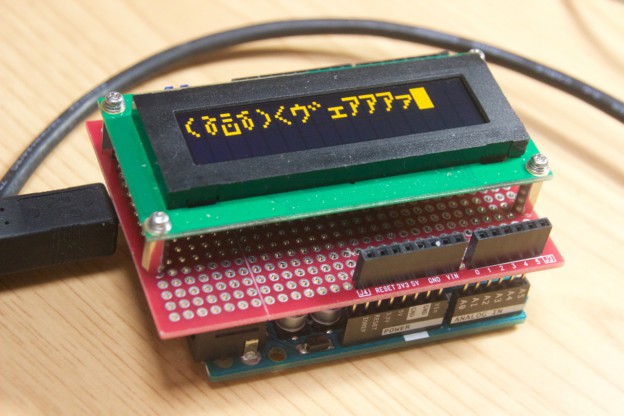

有機ELキャラクタディスプレイモジュールで遊ぶ

LaTeX の \verb についてのメモ

導入

LaTeXをやったことがある人なら \verb コマンドはきっと知っているだろう。

例: \verb|hoge| → hoge

例: \verb+foo bar+ → foo bar

亜種として、\verb の直後にスター * がついた版は、空白を可視化する(空白が ⎵ みたいな記号になる)。

例:\verb*+foo bar+ → foo⎵bar

この \verb というコマンドは、「TeXの特殊文字を無力化する」「任意の文字を終端として使える」という点で、非常に風変わりである。\verb コマンドを知ることは、TeXの字句解析のルール(カテゴリーコードとか)に対する理解を深めることに直結すると言っても過言でないだろう(たぶん)。というわけで、\verb について重箱の隅をつついた結果をここに書いておく。

なお、TeXにおける「カテゴリーコード」とかそういうアレはここでは解説しない(対象読者が謎)。