の続き。

今回はアドベンチャーを解いてみる。

続きを読む

ICFPプログラミングコンテスト2006に今更ながら挑戦しようとしている。

続きを読む「シン・エヴァンゲリオン劇場版」を初日に見てきたがTLに全然感想が流れてこなくて寂しいので自分で書くことにする。ネタバレ注意。

続きを読む2020年も色々あったので振り返りたいと思う。

続きを読む2年ほど前からSML処理系を自作している。それがこの度、「動作するターゲットコード (Lua) を出力する」という重要なマイルストーンに到達したので記念に記事を書いておく。

この処理系については、2018年9月に開催された勉強会「ML Day #2」で進捗報告のLTをしたこともあった。(あれから2年も経ってまだこの段階かよ!)

続きを読む昨日からオンラインで「技術書典9」が始まっています。昨今のアレで今回はオンラインです。だめぽラボでは1年ぶりに技術書典に出展しています。

今回は既刊「Haskellで戦う競技プログラミング」の改訂第2版を出したほか、新刊「浮動小数点数小話」を出します。

続きを読む以前Windows環境が吹き飛んで秘蔵のMSYS2用設定ファイルが失われたことがあったので、改めてメモしておく。

続きを読む

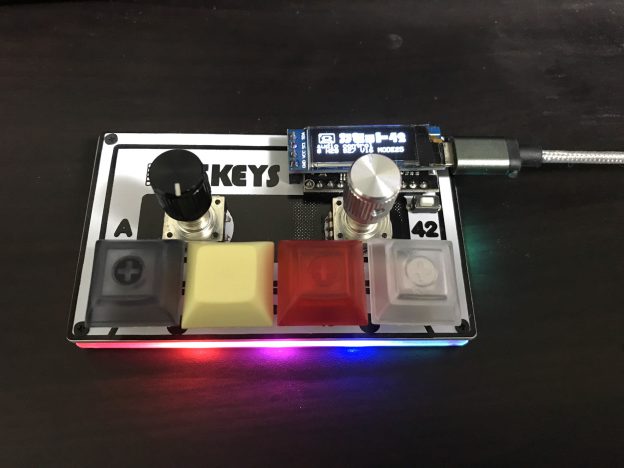

ダイヤルのついた小型キーボード(マクロパッド)があったらある種のアプリケーションの操作に便利そうだな〜〜と日頃から思っていた(日頃からそういうアプリケーションを使っているというわけではない)。

遊舎工房で物色すると、ロータリーエンコーダーの載ったマクロパッド(のキット)はいくつかあった。

その中から、Casette42というやつを選んで買ってみた。ロータリーエンコーダーが2個あるのでお得感がある。

続きを読む

最近、Raspberry Pi 3を自作HaskellライブラリーのAArch64での動作確認用に使っていた。だが何かとスペックが物足りないので、Raspberry Pi 4の最近新たに出たメモリ8GBモデルに環境を移行することにした。

色々あった結果、ラズパイ本体だけではなくストレージやOS(ディストリ)も変わった:

旧環境

新環境