今年(2020年)は紀行文を書くほどの山には行かなかった(低山には行ったが)。なので過去の登山を題材にして紀行文を書こうと思う。

今回書く登山は2013年のものだ。山行記録はつけていたが、7年も前のことなので、記録に書かれておらず記憶が頼りの部分の記述の解像度は落ちている。

これまで筆者がブログに書いてきた登山はどれも単独行だったが、7年前の当時は筆者は大学の学部生で、登山サークルに所属していた。

過去の登山記事:

目次

プロローグ

この前年(2012年)、筆者はサークルの合宿で北アルプスの槍ヶ岳に登った。槍の肩や槍の穂先から見えた風景は息を呑むものだった。北方には立山、薬師岳、南方には穂高岳、などなど。

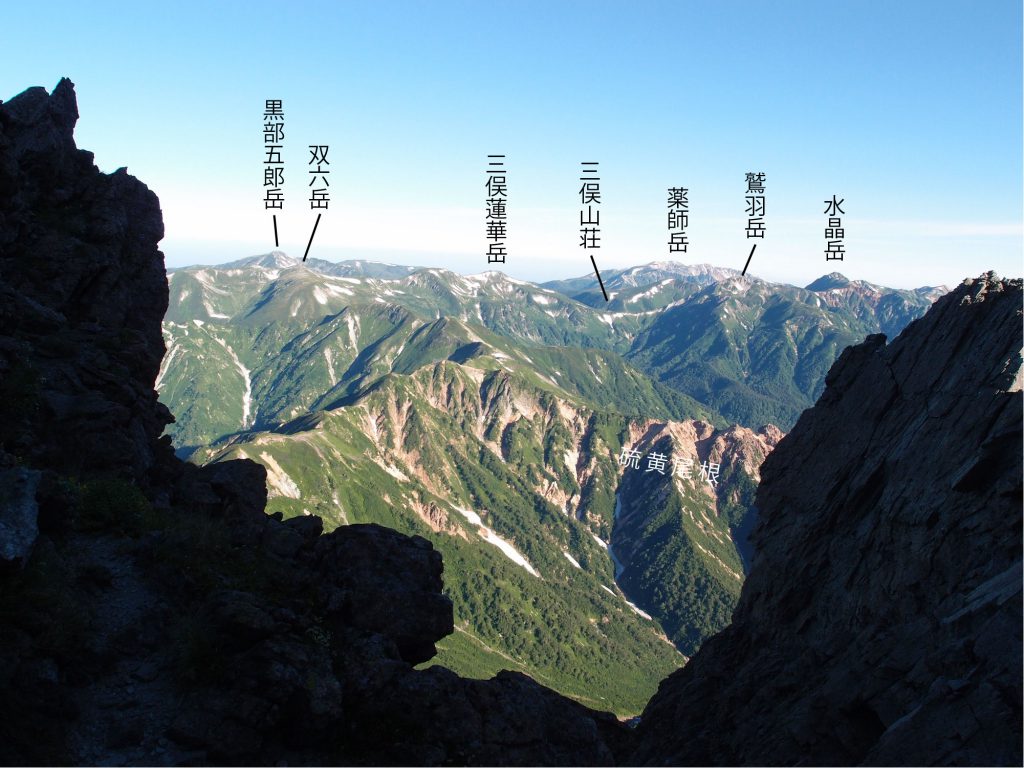

しかし、わからない山もある。後立山連峰や、薬師岳の手前に見えるはずの水晶岳、鷲羽岳、黒部五郎岳、三俣蓮華岳などである。知らない山が多すぎる。

もちろん、地形図と照らし合わせれば原理的にはどれがどの山か分かるはずである。最近はスマホでAR表示してくれるアプリもあるかもしれない。しかし、当時の筆者はそこまでの地図等の準備をしていなかったので、これらの山々を識別できるようになるためにはその山域に実際に行ってみるのが手っ取り早いと思ったのだ。

その後、筆者は室堂から薬師岳への縦走も行った。その稜線からは赤牛岳、水晶岳、雲ノ平などが見えた。あそこにいつか行ってみたいという気持ちはますます募る。

そして2013年。筆者はいよいよその山域、北アルプスの最奥と言える、長野、富山、岐阜の三県にまたがるエリアに足を踏み入れることにした。サークルで人を募ったところ筆者以外に3人が集まり、4人パーティーで向かうこととなった。

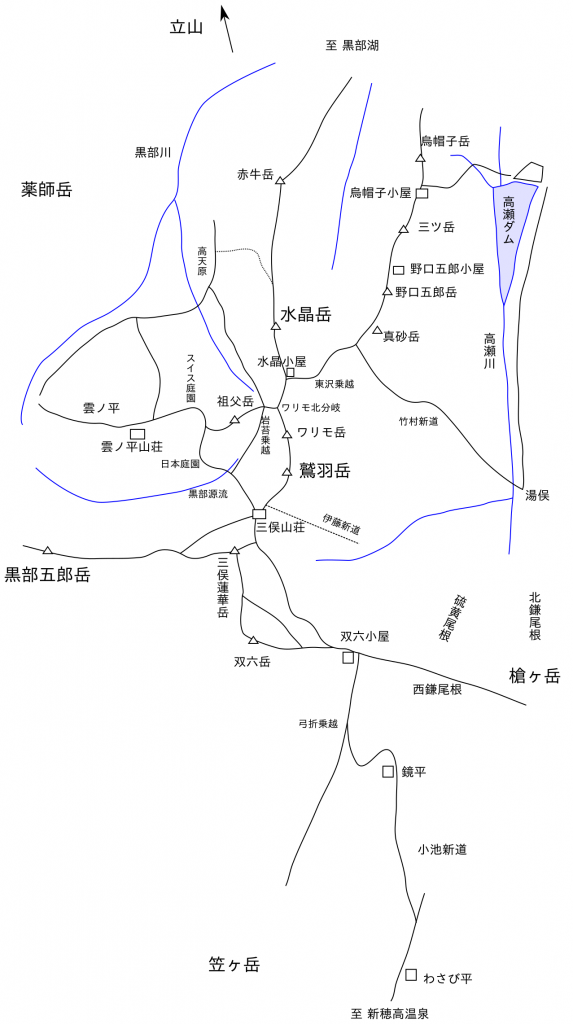

長野県の高瀬ダムから登り烏帽子岳、野口五郎岳、鷲羽岳、三俣蓮華岳等を通って槍ヶ岳へ至る縦走コースを裏銀座縦走路と言う。今回は概ねそれに添ったルートだが、後半は槍ヶ岳には向かわず、双六小屋から新穂高温泉に下ることにした。

ちなみに北アルプスには「表銀座」という縦走路もある。こちらは長野県の燕岳から槍ヶ岳に向かうルートだ。

行程は5泊、うち最初と最後の1泊ずつは登山口付近の下界に近いところだったので、山の中にいたのは丸々4日という事になる。

0日目 高瀬ダム

今回の登山口は高瀬ダムで、最寄り駅は大糸線信濃大町駅である。高瀬ダムへはバス等の公共交通機関はなく、マイカーは規制により高瀬ダムには入れない。唯一入れるのが(一部の)タクシーである。

当日、筆者は富山の実家から、他のメンバーは東京から出発し、信濃大町駅で合流した。列車の時刻の関係(大糸線の北の方は本数が少ない)で筆者の方が2時間ほど早く着いたので、登山届を記入したり近くのスーパーを覗きに行ったりして時間を潰した。

4人揃ったところで、予約したタクシーに乗り込む。待っていたのは普通サイズのタクシーで、トランクに4人分のザックは収まりきらなかったが、運転手がロープのようなものでトランクのフタを無理やり押さえ込んだ。

バスと違ってタクシーは運転手と乗客の距離が近い。途中、運転手は高瀬ダムに至る道路のこと、そこに現れる動物のこと、高瀬ダムの展望台から槍ヶ岳が見えることなどを語ってくれた。

タクシーは高瀬川沿いに山の中を走り、高瀬ダムに到着。料金は8000円程度で、4人で割れば一人2000円ほどとなった。

高瀬ダムは静かなところである。ダムの上からトンネルへの入り口脇には展望台があり、そこから山々の間には運転手の言った通り、槍の穂先が見えた。高まる。

テント場はトンネルを抜け、吊り橋を渡った先の沢にある。ここには管理者が常駐していない。料金は手前の高瀬館か、明日向かう烏帽子小屋で払うようだ。

この夜はよく晴れた。筆者は少し前に(初めて)購入した一眼レフカメラを使って、星の写真の撮影に勤しんだ。宵は夏の星を、明け方は秋から冬にかけての星々を撮る。天の川もよく写った。

ただ、後の行程を考えると、この時もっとちゃんと睡眠を取っておくべきだった。翌日以降は睡眠不足で結構辛かった気がする。

睡眠時間は犠牲になったのだ…。星空の撮影、その犠牲にな…。

1日目 烏帽子岳

4時起床で、5時過ぎに出発。

登山口にはいきなり「最後の水場」がある。この先の裏銀座縦走路には、水晶岳を過ぎて岩苔乗越に至るまで無料の水場がないのである。ちなみに、この「最後の水場」は要煮沸だそうだ。

高瀬ダムから烏帽子小屋に上がる登山道(ブナ立尾根)は標高差1300mくらいで、地図には「北アルプス3大急登」と書かれている。その記述に違わず、登りは確かに急であったはずだ。

「はずだ」というのは、無心に登っている途中の辛さというのは人間の記憶からはこぼれ落ちるものなので、標高差や写真から推定するしかないのだ。確かなことは、登山口から烏帽子小屋までの間は「12」から「0」までの札が設置されていたことと、途中、「権太落とし」という巨石や、三角点を通り過ぎたことだ。

11時に烏帽子小屋に到着。テン場代を払い幕営する。小屋周辺はお花畑のようになっており、素敵だ。しばらく休憩した後、烏帽子岳に向かう。

小屋から北に見えるそれらしい山は烏帽子岳ではなく前烏帽子岳であった。前烏帽子はニセ烏帽子とも呼ばれているが、「ニセ」というのはちょっと失礼ではないかと思う。「本物」の烏帽子岳は岩場を登らなければならないこと、頂上が平らではないことなどを考えると、手軽に展望を楽しめるという点で前烏帽子岳の方がコストパフォーマンスが高いのではないか。もちろん、眺める分には本物の烏帽子岳の方が凛々しい姿をしている。

前烏帽子岳や烏帽子岳からは、北アルプスの他の山々、具体的には立山から薬師岳に連なる山々や、薬師岳のカール、赤牛岳などが見えた。後で写真を確認したところ、水晶岳も見えていたようだ。

我々がこの山行で大パノラマを楽しめたのはこの日が最後であった。

2日目 野口五郎岳、水晶岳

夜中は雨が降っていたようだが、日の出と共に雨は収まった。しかし昨日のような展望は得られない。

4時半前に起床し、6時過ぎに出発。

先頭を歩いていた筆者がライチョウ1羽を目撃した。ライチョウはすぐにハイマツの茂みの中に消え、前の2人は見られたが後ろの2人は見られなかった。「ライチョウ運」を若干使ってしまったかもしれないが、まだこの程度では運は尽きないと信じたい。

途中で「お花畑コース」「展望コース」の分岐があった。前者は巻道で、後者は稜線を行く。この天気では展望は望めそうもないし、なるべく楽をしたいのでお花畑コースを選んだ。

8時半過ぎに野口五郎小屋に到着。北側からは野口五郎小屋は山の陰になっており、見えない。そのため、いきなり小屋が現れたように思えて、筆者は不意を突かれた。

小屋を発って10分ほどで野口五郎岳の山頂に到着。山頂は広い。晴れていれば展望が得られたのだろうが、生憎の悪天である。風も強いので長居はしない。

ちなみに「野口五郎」は人名ではない。「五郎」は、岩場を表す「ゴーロ」の当て字で、黒部の五郎岳と区別するために「野口」を冠したそうだ。

野口五郎岳からさらに歩いていくと、左手前方に黄色く禿げた山肌が見えた。おそらく湯俣温泉付近であろう。硫黄が噴出するような場所は「地獄」と呼ばれることがあるが、湯俣温泉のあたりにも地図に「地獄」という地名がある。

一方右手の下の方には五郎池が見えたが、登山ルートからは遠いため様子はよくわからなかった。

9時40分に真砂分岐。地形図をよく見ればわかることだが、竹村新道との分岐点は斜面のど真ん中にある。これも地形図をよく見ればわかることだが、登山道は真砂岳の頂上を通らなかった。ちなみに、北アルプスには「真砂岳」という名前の山は他にもある。

野口五郎岳からはしばらく下ってきたが、東沢乗越からは水晶小屋への登りとなる。ここまでは概ね「雲の下」を歩いてきたので、他の山々は見えなくても周囲の谷などは見えた。ここからはいよいよ雲の中に入っていき、視界が悪くなる。

ガスの中を歩き、11時45分に水晶小屋に到着。

我々の登山サークルはテント泊を基本とするが、水晶小屋にはテント場が併設されていない。なのでリーダーである筆者が事前に宿泊の予約を入れておいた。水晶小屋は系列の三俣山荘の衛星電話に電話して予約する感じだった(2013年当時の話。今どうなっているかは知らない)。

計画ではこの後水晶岳に往復することになっていたが、天候が芳しくないため、実行できるかは怪しい。このまま雲ノ平まで行ってしまう案が出たが、「風が弱まるのを待って水晶岳に登りたい」と考えると計画通り水晶小屋に泊まるべきである。結局、水晶小屋に泊まることになった。

そうと決まればと、水晶小屋に大きな荷物を置いて水晶岳にアタックしようとするが、風雨が思ったよりも強かったため断念して小屋に入る。

その後、しばらくすると(14時頃)風雨は弱まった。もう一度挑戦するか?各自の意思を聞いた結果、筆者ともう一人はアタックして、残りの二人は小屋に残ることになった。

水晶小屋から水晶岳へは最初は平坦な道だったが、途中から岩場になり、ハシゴも出現する。

山頂からは360度見渡す限りの白いガスが見えた。ここは北アルプスの最奥、本来ならば北アルプスの山々が全方位に見えるはずなのだ。実に惜しい。水晶岳には2つの山頂があるようだが、それもわからない。山名標と共にお互いの記念写真を撮った後、我々は小屋に戻った。

我々は素泊りを選んだので、食事は自分たちで用意する。小屋の入り口は土間になっており、そこが自炊スペースになっていた。

翌日以降の計画をどうするか。悪天が見込まれるため、稜線沿いに鷲羽岳へ向かうのはやめた方が良さそうだ。明日の目的地を三俣山荘として、岩苔乗越から黒部源流を通って直行するか、「日本最後の秘境」と称される雲ノ平に寄り道するか。最終的な判断は分岐に差し掛かった時に行うことにした。

先ほど書いたように、我々の登山サークルはテント泊が多い。テント泊と山小屋の違いにはどのようなものがあるか。もちろん、料金(テントの方が安い)、快適さ(小屋のほうが楽)、自然との一体感(テントの方が上)などの違いはある。しかし、この場面で感じられたのは、山小屋では見ず知らずのパーティーが同じ空間を共有することであり、聞き耳を立てれば色々な人の会話が聞こえてきた。まあ、具体的にどんな話が聞こえたかはメモってないし筆者の記憶にも残っていない。他の登山者との交流もあまりしなかった気がする。

他には、小屋には本や雑誌が置かれていて、それを読んだりした。当時(2013年)は定本が出る前の「黒部の山賊」もあった気がする。

3日目 雨の中、雲ノ平

この日は朝から雨だった。風雨が弱まるのを待って、6時半ごろ出発する。

ワリモ北分岐で、すれ違った登山客にライチョウが2羽いることを教えてもらう。周囲をよく見るとその通りだった。つがいだろうか。今度はパーティーの全員が見ることができた。

7時、岩苔乗越に到着。ここで、黒部源流を通って三俣山荘に直行するか、雲ノ平に寄るか決めなければならない。

その前に、地図によると水場のマークがあるので探す。高天原方面に少し降ると水音が聞こえ、さらに降ると水の流れが見えたので水を汲む。冷たい。とはいえ、この日の目的地である三俣山荘には水場があるので頑張って汲む必要はない。興味本位である。

通りかかった登山者によると、午後から数時間天気が回復する可能性があるとのこと。ということで雲ノ平経由に決定。

祖父岳山頂。霧の中、黒い石でできたケルンがそこかしこに立っている様はどことなく不気味で、ファンタジーものに出てきそうだった。広い山頂は何もなければ迷いやすそうだが、地面にロープが敷かれていて目印になっている。こういうロープの使い方はあまり見たことがなかったが、霧の中ではとても心強い。

我々は無事祖父岳を後にし、雲ノ平への歩みを進める。

雲ノ平にはいくつか「庭園」と名のついた場所がある。その一つ、スイス庭園が途中にあったので立ち寄った。もうちょっと早い時期ならば花が咲き乱れていたのかもしれないが、我々が訪れたのは8月下旬で、しかも雨で視界が悪い。

9時過ぎに雲ノ平山荘に到着。休憩して、引き返す。雲ノ平山荘とキャンプ場は少し離れている。徒歩12、3分といったところか。

祖父岳方面との分岐を過ぎた「日本庭園」付近で、またもや、我々の目の前にライチョウが現れた。今度は親鳥が1羽、雛と呼ぶには大きくなった若鳥が3羽である。木道をひょこひょこ歩いている。彼らが立ち去るのを待って進む。動画も撮ったが、咄嗟のことで一眼レフをザックから出せずに、コンデジで撮ることとなった。

11時半、黒部源流に到着。あの黒部峡谷を作り上げ、巨大なダムを潤す川の流れも、ここでは歩いて渡れる規模である。橋はないが、空中にロープが張られている。単なる目印か、それともこれでバランスを取れということだろうか。

近くには小さな広場があり、そこには「黒部川水源地標」が置かれていた。今回、山頂での全員での記念撮影はできるかわからない。水晶岳はすでに二名登頂という形で後にしたし、鷲羽岳は今まさに迂回している途中だ。そこで、この地標でパーティー全体の記念撮影をすることにした。通りかかる人は少なかったので、筆者が持っていた三脚を使う。

12時半過ぎ、三俣山荘に到着。

三俣山荘にはレストラン(展望食堂)が併設されていた。ただ、行った時は物資不足のため軽食はハヤシライス(1000円)のみだった。本来はラーメン、うどん、スパゲティ、オムライスなどがあるらしい。

かつては湯俣から三俣山荘へ上がる登山道、伊藤新道があったそうだ。この登山道は鷲羽岳の山腹を一直線に横切り、谷を降るものだが、下部が廃道となっている。その痕跡を探して、山荘から鷲羽岳方面の登山道を少し歩くと、その分岐を見つけることができた。途中までは歩けないこともないのだろうが、踏まれていないため歩きにくそうだ。

次の日の計画を考える。我々は(少なくとも筆者は)まだ鷲羽岳を諦めておらず、天気が良ければ鷲羽岳にアタックしたい。天気が悪ければ双六小屋あるいはわさび平まで歩を進める。どちらとも言えない場合は9時か10時ごろまで小屋で待機する。

4日目 さらば天上の楽園

この日の天候は比較的安定していた。しかし、鷲羽岳はどんよりとした雲に覆われていた。

鷲羽岳に登るか否か。少し待ってみたが、雲が晴れる様子はない。7時半、鷲羽登頂を断念し、撤収を開始する。

三俣山荘を出て双六小屋に向かう途中、富山、岐阜、長野三県が接する三俣蓮華岳に立ち寄った。三俣山荘から双六小屋へはいくつかのルートがあり、三俣蓮華岳から稜線を歩くルートもある。しかし展望もないのに稜線歩きをしても仕方がないので、無難に巻道ルートを行くことにした(三俣蓮華岳に寄ったのは純粋な寄り道、「そこに立ちたかったから」という理由である)。

三俣蓮華岳から双六小屋にかけては、氷河地形なのか、穏やかな地形であった。

左手前方には岩が剥き出しの硫黄尾根が見える。槍ヶ岳の上の方は雲で見えない。

途中、振り返ると鷲羽岳の雄姿が見えた。今回は登頂を果たせなかったが、次こそはその頂に立ちたい。

双六小屋に到着。ここからは降りだ。日本アルプスの愛しい高山帯とはお別れとなってしまう。名残惜しい。もうしばらくここに留まって空気を吸っていたい。というかここで泊まりたい。

しかし、小屋の人の話によると翌日の天候が崩れそうで、合理的に考えると今日のうちに山を降りてしまった方が良い。山を降りたくない筆者に対して他のメンバーは割と冷静で、結局筆者も山を降りることを受け入れた。

双六小屋から弓折乗越までは、今回最後の稜線歩きである。左手には槍ヶ岳へ続く西鎌尾根が見える。槍の穂先は基本的に雲に覆われていたが、一瞬だけそのシルエットを見せてくれた。

弓折乗越からは小池新道を降る。その途中の鏡平は、上の方から見下ろした時にちょうどその部分だけ日が差して幻想的だった。「空中庭園」と呼ぶのが似合っていそうである。池に映る木々や山々も素晴らしく、「鏡平」の名の通りだった。

その後は、高山帯の誘惑を振り切るようなかなり早いペースで小池新道を降りていく。いくつかの沢を踏破し、ついに我々は林道に降り立った。わさび平は林道が来ているので、ほぼ下界である。

わさび平小屋では水に浸かって冷えていそうなきゅうり、果物、飲み物が売られていた。

5日目 下山

最終日は特筆すべきことはない。我々は林道を歩いて新穂高温泉へ到着した。そこで温泉に入り、昼食を摂り、それぞれのバスに乗り込んだ。

他の3人は東京に戻るために松本行きのバスに乗り込んだが、筆者は富山の実家に戻るために高山行きのバスに乗った。

5日目おまけ 私の帰る場所

新穂高温泉/平湯温泉から富山に行くには高山を経由せずにバスを乗り継いで神岡経由で向かうルートもある。それでも筆者が高山に向かったのは、「優雅に特急列車にでも乗ってやろう」という魂胆があったからなのだが……。

「運休」

どうやら大雨のせいで富山方面及び富山県内の交通網が麻痺しているらしい。双六小屋で「翌日の天候が崩れそう」と聞いた通り、少なくとも下界ではまさに天候が大崩れしていたわけである。

あくまで実家に帰るのを目標とするか、諦めて名古屋経由で東京に戻るか…。実家と連絡を取って色々考えたが、結局、名古屋経由で東京に戻ることにした。もう日が暮れかけていたが、その時点では名古屋で列車を乗り継いでその日のうちに東京に戻れるはずだった。

そして特急に乗り込んだは良いのだが、どうやら富山の方で雨を降らせていた雨雲が筆者を追いかけてきたようで、大雨のため列車は遅延。数分、数十分ではなく1時間か2時間は遅れていたと思う。特急券の払い戻しができるレベルの遅延というのは初めて体験した。

結局、特急ひだは名古屋に到達することはなく、岐阜駅で運行打ち切りとなった。あとは新快速で名古屋に向かってくれ、ってそんな…。

なんとか名古屋に辿り着いたものの、東京行きの新幹線はもう終了していた。どうする。

その日は、JRが特急の車両を「列車ホテル」もとい仮眠スペースとして開放することになり、筆者はそれに乗り込んだ(ブランケットが貸し出された)。家族連れなどは近所のホテルにでも潜り込んだようだ。

翌朝。在来線の始発列車が動き出す頃、列車ホテルは終了、筆者らは新幹線の待合室に移動することになり、新幹線が動き出す(6時過ぎ)のを待った。

前日、筆者は少しでも列車代をケチるために小田原までの切符を買っていた(高山にいる時点で調べた感じでは小田急経由でもその日のうちに帰れるはずだった)のだが、そのせいで始発の「のぞみ」だか「ひかり」だかには乗れず、「こだま」を待つこととなった。新幹線の始発列車が出てから「こだま」を待つ時間は果てしなく長く思えた。「こだま」に乗ってからの時間も(途中駅での停車時間のため)長かったのは言うまでもないだろう。特急券の払い戻しは結局仕損なった気がする。

いつかまた

サークル時代も引退してからもあちこち山に登ったが、自分の登山歴の中で一番良い思い出(のひとつ)として残っているのがこの裏銀座縦走だと思う。もちろん、天候には恵まれなかったが、それでも、憧れの山域を歩けたのは大きい。それから、心残りとなるような判断ミスもなかった(対比すると、ブログにも書いた八ヶ岳はあまり良い判断ができなかった)。

思うに、筆者が惹かれる山というのは、単に高い山、険しい山よりも、奥地や秘境なのだろう。交通機関の発達によって今日では多くの山が1泊か2泊程度で登れるのに対し、今回行った山域はどの登山口から入っても到達まで2日はかかる。そういう意味であそこは「秘境」の名にふさわしい。

雲ノ平や水晶岳、それに鷲羽岳にはいつか改めて登りに行きたい。今回はコースから外れていたが、黒部五郎岳にも行きたい。あの山域を歩き尽くしてみたい。それは来年以降の課題である(と思いつつ既に7年が経過しているのである)。

水晶岳について

水晶岳の標高は2986mで、惜しくも3000mに届かない。それでも富山県内では立山(大汝山;3015m)、剱岳(2999m)に次ぐ第3位の高さだ。

水晶岳は別名を「黒岳」という。これに対し、水晶小屋の付近は「赤岳」と呼ばれることがある。

別名というか、水晶岳は以前はもっぱら「黒岳」と呼ばれていたようで、深田久弥「日本百名山」では「黒岳」として取り上げられている。そこで深田は「(別名の『水晶岳』は)棄て難い、どころか、むしろこの方を本名としたいくらいである。」と書いているが、実際今日ではその通りになったわけである。山の名前は響きの良さも重要なようだ。

(実際、筆者が今回の登山で水晶岳や鷲羽岳にこだわったことには、名前の響きも一役買っていたのは間違いない。)

さて、山に登るときは、(特に森林限界を超えていれば)登山道から向かう先の山頂が見える場合もあるし、山の地形的な特徴を間近で感じられる。そのため、山に登ればその山が「わかる」、つまり他所から見たときに(地形図と照らし合わせなくても)どれがその山かわかるようになる。あるいは、そうなりたい。

しかし、今回のようなガスの中の登山では、山の特徴というのはわからない。2013年の登山の後、筆者にとって水晶岳は登頂こそしたものの、謎に包まれたままの山となった。(冷静に考えて薬師岳縦走の際や今回の烏帽子岳からは水晶岳も見えていたはずなのだが、山頂に立った時のガスの印象が強すぎて上書きされてしまった。)

だが、紀行文を書いて公開するのに筆者がその山を「わからない」ままでは示しがつかない。そこで、他の登山で撮った写真から水晶岳が写っていそうなものをピックアップし、「カシミール3D」で出力した図と照らし合わせ、水晶岳を特定することにした。幸い、北アルプスには何回か足を運んでいるので、そういう写真はたくさん見つかった。また、今回の登山でも烏帽子岳付近から撮った写真に水晶岳が写っていることがわかった。

こうしてみると、水晶岳は確かに別名の通り山頂が黒い(水晶小屋の付近は赤い)。また、周囲の山と比べても一際高いように思われる(実際そうなのだが)。二つある山頂は烏帽子岳の角度からはよくわかるが、別の角度からはわかりにくい。

これでようやく筆者も水晶岳を「わかる」ようになったと思う。次にあの山域に足を運んだ時は他の山々も含めて、より一層理解が深まっていることだろう。

ピンバック: 北アルプス縦走:黒部五郎岳・鷲羽岳 | 雑記帳