どうやら受験シーズンのようなので、高校数学に毛の生えたレベルの話でもしてみようと思う。

続きを読む投稿者「mod_poppo」のアーカイブ

\autorefの欠点と代替

hyperrefパッケージの\autorefの欠点と、\autorefを使わない代替方法を挙げてみる。

続きを読む2020年振り返りと来年に向けて

2020年も色々あったので振り返りたいと思う。

続きを読む

M5Stackでカメラのタイマーリモコン(タイマーレリーズ)を作ってみた

この記事は M5Stack Advent Calendar 2020 の19日目の記事です。

以前、M5Stackをカメラの有線リモコン化する実験を行った。

今回、(ブレッドボードではなく)プロトモジュールを使った実装と、簡単なタイマーリモコンとして使うためのプログラムを組んだので紹介したい。

続きを読む

裏銀座縦走(2013年)

自作SML処理系で 1 + 2 がコンパイルできた

2年ほど前からSML処理系を自作している。それがこの度、「動作するターゲットコード (Lua) を出力する」という重要なマイルストーンに到達したので記念に記事を書いておく。

この処理系については、2018年9月に開催された勉強会「ML Day #2」で進捗報告のLTをしたこともあった。(あれから2年も経ってまだこの段階かよ!)

続きを読む技術書典9に「浮動小数点数小話」を出します

昨日からオンラインで「技術書典9」が始まっています。昨今のアレで今回はオンラインです。だめぽラボでは1年ぶりに技術書典に出展しています。

今回は既刊「Haskellで戦う競技プログラミング」の改訂第2版を出したほか、新刊「浮動小数点数小話」を出します。

続きを読むMSYS2メモ

以前Windows環境が吹き飛んで秘蔵のMSYS2用設定ファイルが失われたことがあったので、改めてメモしておく。

続きを読むQuickCheckで競プロ用Haskellコードをデバッグする

競技プログラミングでは、提出したプログラムが誤答(WA)だった場合に「どのような入力について」答えを間違えたのか(参加者には)分からないことが多いです。

こういう場合はエスパーするなり眼力でソースコードをぐっと睨んだりするとバグが発見できる場合もありますが、初心者にはそういうのは難しいでしょう。

この記事では、HaskellのQuickCheckというライブラリーを使って、「ランダムにテストケースを生成して素朴な解と一致するか」を自動で検証させます。QuickCheckはテストに失敗した場合に「どういう入力例に対して失敗したか」も教えてくれるので、デバッグにも役立ちます。

この記事は筆者が先日YouTubeに上げた動画を文章で書き直したものです。動画で触れられなかった・触れるのを忘れていた補足説明みたいなものも若干含んでいます。この記事と動画、両方見ていただけると嬉しいです。

続きを読む

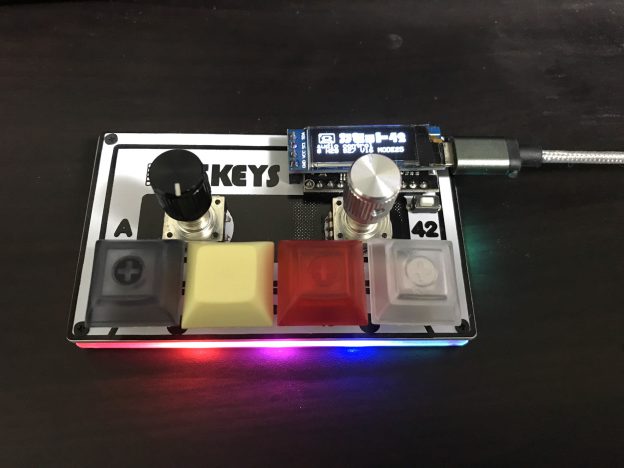

自作キーボードキット(Cassette42)を組み立ててみた

ダイヤルのついた小型キーボード(マクロパッド)があったらある種のアプリケーションの操作に便利そうだな〜〜と日頃から思っていた(日頃からそういうアプリケーションを使っているというわけではない)。

遊舎工房で物色すると、ロータリーエンコーダーの載ったマクロパッド(のキット)はいくつかあった。

その中から、Casette42というやつを選んで買ってみた。ロータリーエンコーダーが2個あるのでお得感がある。

続きを読む